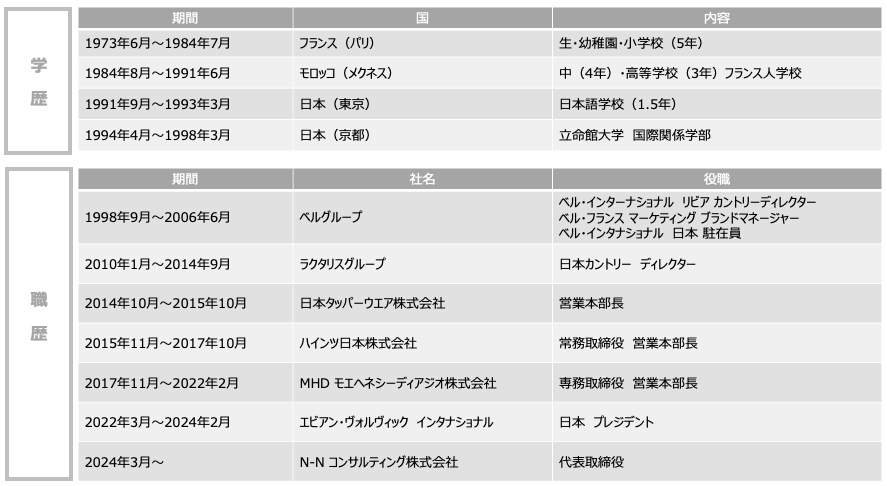

第36弾は、N-Nコンサルティング株式会社 代表取締役をされている南部ノルディンさん(@ノルディン )にお話をお伺いしました。様々な経験を経て、世界と日本をつなぐ「異文化繋ぎのパートナー」として活躍されている、ノルディンさんが大切にしている生き方、これから取り組まれたいこととは?

Profile

-まず、多様な経歴をお持ちのノルディンさんが大切にしている考え方などあれば教えてください-

「誰もやった事がないことをやる」

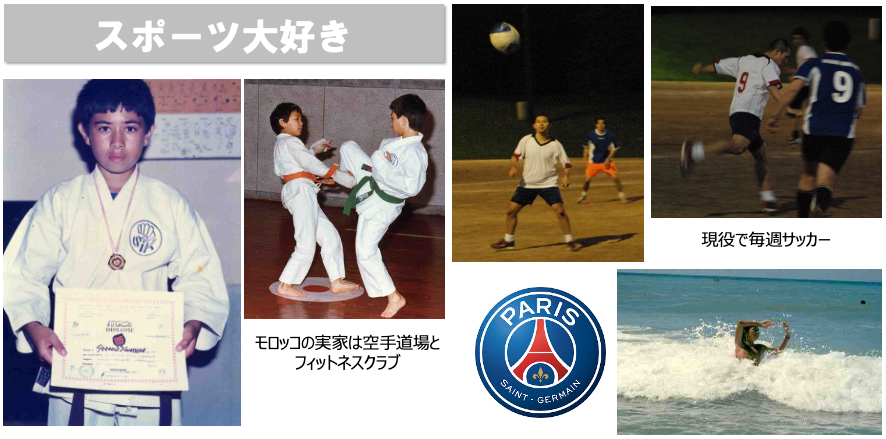

そして、僕の人生にはスポーツが大きく影響しており、学びが多かった。

僕にとってスポーツとは

1.人生の一部 何らかのスポーツをしていないと寂しい気持ちになる。

2.スポーツはコミュニケーションであり誰かと一緒に分かち合える

個人スポーツより、団体スポーツの方が好き。理由は誰かと一緒に何かを分かち合うことが好きであり、これまでの仕事、組織を再編していった中で団体スポーツからの学びが大きく影響している。リーダーシップを学んだのもスポーツからだ。

3.オープンマインドの醸成

スポーツには、年上・年下など年齢は関係ない。また、人種、民族などの分け隔てもない。仕事においても自分より年上の部下を持つことも多くその上でどうリーダーシップをとっていくかもスポーツからの学びが大きかった。

スポーツを軸に自分の生い立ちを話します。

<フランス時代>

モロッコ人の父と日本人の母との間に生まれ、幼稚園まではパリの中心街で育った。小学校からはパリの郊外に引っ越して団地に住み、ほぼ毎日サッカーをしていた。クラブチームには入っていなかったが様々な民族、年齢の人と一緒にプレーをしていた。他には週2回柔道と空手をし、テニスの全仏オープン(ローランギャロス)の時期だけは団地のみんなでテニスをしていた。スポーツもそうだが、負けず嫌いの性格であり、小学校時代の成績も上位3位に入っており文武両道を重んじていた。この頃から完璧主義で、やることはちゃんとやりたい性格だった。

(フランスの小学校時代)

<モロッコ時代>

中学校に入り、父が自分の空手道場を持ちたいという夢を叶える為、そして僕と弟に自分が生まれ育ったモロッコを経験して欲しいという父の思いからモロッコに移住した。フランス人学校に入り、学校以外ではアラビア語で話していた。最初は言葉が分からなかったが、徐々に理解できるようになっていった。当時、フランス語、英語、アラビア語が話せ、中学2年時には第二外国語でスペイン語を学んでいた。この時点で4カ国語話せた。

-ノルディンさんは現在、何ヶ国語話せるのでしょうか? また、ノルディンさん流の多言語を習得する方法があれば教えてください-

現在は6カ国+α話せる。フランス語、英語、アラビア語、スペイン語、日本語、中国語。そして関西弁(笑)。多言語を話せるようになったのは、これまでの生きてきた環境が影響しており、そうせざるを得ない環境に身を置いていた。英語に関しては、ビートルズの曲を聴きながら歌詞を調べて勉強していた。また、この頃からモロッコに訪れる各国の観光客に自分から積極的に話しかけていった。アウトプットして覚えるが一番効果があった。

モロッコに移住してから、実家の空手道場で当時12-13歳という年齢だったが、教わる側から教える側になっていった。13歳からは週3回 道場で空手を教え、同時に毎年大会にも出場した。昔から周りより背が小さかったが、中学校1年生の時に初めて出場したモロッコ選手権の大会で2位の成績を収めていた。その次の年に全国1位になり初めてモロッコチャンピオンになった。この頃から子供に教える事は好きな方で、年齢問わず半分教えて半分子守りのような日々を過ごしていた。さらに、学校内でも外でもサッカー三昧の毎日だった。アラビア語は空手を教える時やサッカーをする時のコミュニケーションの中で覚えていった。

高校に入ると、空手、サッカーは継続しつつ、新たにハンドボールを始めた。モロッコでもサッカーが盛んであったが、サッカーに応援に来ている観客は男しかいなかった。女子にチヤホヤされたいという理由でハンドボールを始めた。さらには、陸上もはじめ、1,200m、80m個人・団体、走り高跳びの代表選手でもあった。実家の道場では、道場兼フィットネスをしており卓球も始めた。様々なスポーツを経験したが、負けず嫌いなので、どの分野でもやるからには成果を出し続けた。

-「誰もやったことがないことをやりたがる」という言葉が印象的なのですが、スポーツ以外ではどんな事にチャレンジされてきたのでしょうか?-

例えば、中学・高校の頃(モロッコ時代)、フランス人学校に通っていたが、通っていた生徒はフランス人学校の人としか付き合わない文化があり閉鎖的であった。学校の中でも様々なグループがあったが、どこかのグループに属さないと後ろ指を刺された。そんな中で、自分自身はどこのグループにも属さず、心が通じ合った人と付き合うとスタンスを貫いた。結果的にはどのグループにも友達がいて、それぞれのグループとも行動していた。学校外でもそうだった。周りからは変わっていると指さされたが、「(他の)人と変わってるからって、なんやねん」というスタンスで、「変わっている事」を自分の特徴であり強みにしていた。

高校卒業後、周りのみんなはフランスの大学や専門学校に進学するが、人と同じ事をしたくなかった為、母の祖国である日本に行く事を決めた。日本では最初に、日本語学校に1年半通い日本語能力試験1級を取得した。当時、1級が取れると日本の大学を受験でき、フランスには帰らず日本の大学を受験することを選択した。日本の大学の中で関西を選んだ理由は、当時お付き合いしていた方が関西にいた事、関西人のコミュニケーションや雰囲気が温かく、そして短気なところが、良くも悪くもヨーロッパやモロッコと似ていた為、自分に合っていると思った。関西大学(商学部)、立命館大学(国際関係学部)を受け、両方受かったが京都の街中にある立命館大学を選び94-98年大学に通った。

大学時代はバイトをしながら勉学に励んだ。週末は英語・フランス語を教えるバイトをし、他の日は大学の近くのコピー屋で働いた。コピー屋では1年目で店長になり、経営者と食事する機会も多く、愚痴を聴きながらも経営の話を聞かされ感性が磨かれていった。たまに祇園にも連れていってもらい大学生ながら貴重な体験をさせてもらった。その時から「食」への関心が高まっていった。夏休みには、短期バイトとして京都から東京に行って日本を訪れる外国人向けの通訳の仕事をしていた。

大学でも新しいスポーツとして野球を始めた。1回生からは、野球とサッカーのサークル、3回生からはそれに加えて野球の社会人チームとサッカーの留学生チームにも入った。また別の仲間と三重県の伊勢などに行き波乗りも。バイトの無い日はスポーツばかりをしていた。着替える時間も惜しみ、野球の格好でサッカーをしていた時もあった(笑)。普通、未経験なスポーツを始めるとき(チームに飛び込む時)は一歩引いてしまう人が多いが、僕は年上、年下、経験、未経験、見た目など気にせず、人の中身を重視し積極的に飛び込んでいった。フランス時代のバックグラウンドがあったのも大きな要因だ。

(大学時代の波乗り写真)

また、新たな試みとして当時の日本にはなかったインターンシップを自ら企業に出向いて取りにいった。日本に来た当初、自分の周りは金融関係に勤めている友達も多かった事もあり、フランス母体のパリバ証券に2ヶ月インターンシップにいった。スワップ取引、デリバティブチームに入り勉強した。個人的には、最初に金融をやっておくとその後の商売にも広がりが持てるからという目的で証券会社を選んだ。卒業論文は金融デリバティブについて書いた。

-これだけの事をする為の時間管理はどのされていたのでしょうか?学生時代、社会人時代含めて教えてください-

自分を語る上でもう一つ根底にあるのは「0か100」であること。興味がないものには時間を割かず、興味があるものにはとことん突き詰める。興味があることに関しては、成功するまで突き詰める。学生時代は若かった事もあり平均睡眠時間は3-4時間だった。授業も受けながら、バイト、スポーツとかなり多忙だった。

バイトでは、店長職をしていたこともあり、「自分でコントロールできるポジション」に身を置いた。バイトのシフトも自分が決め、当時から人に流される事なく、自分の時間を自分でコントロールするようにしていた。社会人になり、最初は何もわからないところからスタートする。上席のポジションで会社に入った時でも、必ず現場を一通り経験してから仕事をした。自分の為もあるが、会社の為でもあった。一度現場を体験して、いかに効率化できるか、いかに新しいチャレンジをするかを考え実行していった。

-名だたる会社での職歴をお持ちのノルディンさん、それぞれの会社を選ばれた経緯や印象に残っていることなどハイライトで教えてください-

<ベルグループ>

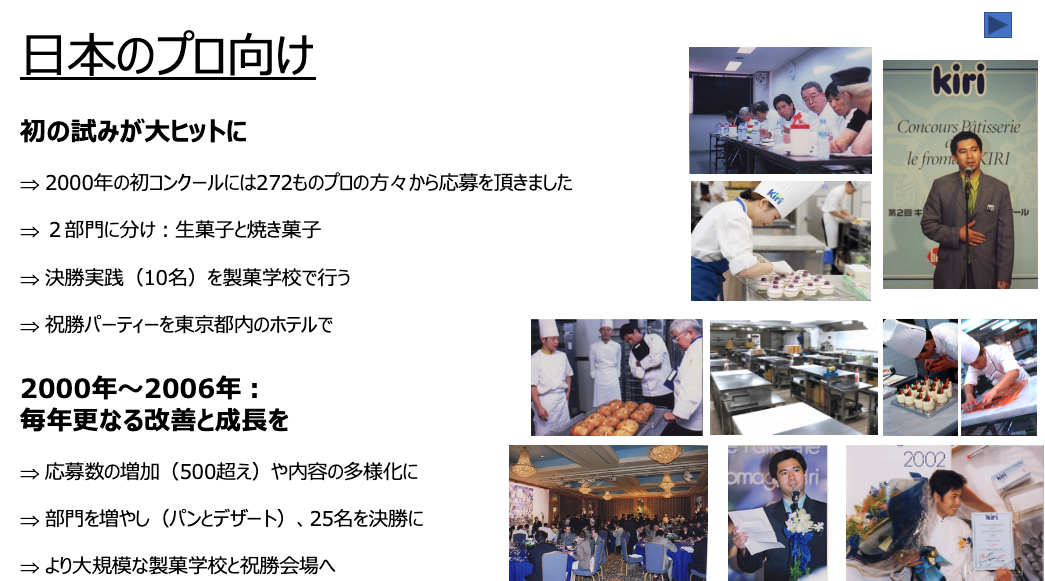

ベルグループはフランスのチーズ会社の中でも初めてチーズブランドを作った会社だ。日本でも馴染みのあるブランドで言うとベルキューブ1960年誕生)、キリ(1966年)がある。日本においては、1981年フランスの食材商社アルカンが輸入を開始し、1983年伊藤ハムが小売市場輸入総代理店になった。自分は1998年3代目日本駐在員としてベルに入社した。当時、チーズは問屋を通して量販店に売ることになっていた事もあり、店頭の配下率は20%程だった。そして、当時クリームチーズは家庭で食べるものではなく、チーズケーキを作るものだった。前述の通り、ここでも物おじすることなく失敗を恐れず様々なことに挑戦した。キリはフランスでは子供の食べるチーズだったが、日本ではより幅広い消費者にアピールし、たくさんのファンを作った。

また、当時の日本の洋菓子屋さんのほとんどはフランス菓子の専門店だった。フランス菓子店のチーズケーキにはフランス産のキリのクリームチーズが最適だという事を伝え続けた。また、日本人のパティシエは記念や賞が大好きであり、同じプロに認められたいという承認欲求を刺激するような施作を行った。2000年にキリクリームチーズコンクールを開催しお菓子屋さん同士のレシピコンテストを行い競ってもらった。フランス菓子業界の大御所に審査委員をしてもらい、入賞者をフランス研修旅行に招待するというインセンティブをつけた。これが大いに盛り上がり、複数回重ねることで、キリのブランド認知をプロの間で高め、さらに小売店でも店頭配下率を上げていくことができた。当時からたくさんおシェフと友達になったが、ほとんどがパティシエだった。日本で7年間勤めた後、フランス本社に戻り、フランス市場の担当マーケティングチームを経験し、最後にリビア市場の責任者も務めた。

<ラクタリスグループ>

ベルグループ本社勤務の時に娘がフランスで生まれたが、日本の祖父・祖母の近くで育てたいと思い日本に戻ることを決め、世界No.1の乳製品製造企業のラクタリスグループに入社し日本市場責任者になった。当時、日本チームやビジネスが良い状態ではなかった。自分のミッションはチームを整理しながら、ビジネスを強化していくことであった。イタリアブランドのガルバーニの製品が一番売れており8割が業務用であった。イタリア料理協会に入り、イタリア料理の著名なシェフ達、ピアット・スズキ鈴木シェフ、ACQUA PAZZA日高シェフ、LA BETTOLA da Ochiai落合シェフ達といろんな活動をした。

この頃に料理シェフ達との関係が広まっていき、自分のフーディー的な感性が増していった。この頃の成功体験をベースに、日本のフランス料理会にもチーズを使った啓蒙を始めた。元々フランス料理ではあまりチーズは使わない。さらに、日本のチーズの関税が高く、高級スーパーでは一部置いてもらえたものの、一般スーパーではなかなか店頭に置いてもらえなかった。

<タッパーウェア>

仕事は充実していたものの、このままで良いのか、違うビジネスカルチャーに触れたいという願望から、フランス、チーズ以外の職につきたく、料理ツールを扱うアメリカの会社に転職した。営業本部長として、今まで偏っていた販売の仕方を変え、AB Cクッキングのような料理施設で体験型販売をメインとして行っていた。この時の学びとしては、体験させないと、本物のファンになってくれないということだった。

<ハインツ日本>

当時、ハインツ社とクラフト社が一緒になるという事で、食品業界の中でも世界的にニュースになっていた。その日本法人の常務取締役、営業本部長として就任した。営業部署には90人くらいの部下がおり販売強化がミッションだった。ラクタリスグループ時代よりもよりマスのクライアントが多く、チェーン店やホテル、バーガーショップに販売していた。楽しかったが、プレミアム市場でプロ相手の商売が懐かしく思い、LVMHに声をかけてもらった時に次の会社に移った。

<MHDモエヘネシーディアジオ>

この会社に移った理由は3つ。

(1)よりプレミアム・ラグジュアリーな業界に戻りたい。

(2)フランス人としての誇り(LVMH)

(3)新しいことをやりたい(飲料・酒はやった事がない)

という理由だ。

シャンパンがメインで夜商売の売上が8割を占める。その売上をキープしながらホテル、料理店を開拓していく事がミッションだった。ハインツ時代の2倍の数の部下を管理していた為、マインドセット、やり方などのトランスフォーメーションは至難の業だった。具体的には、エリアで組織がわかれていて、例えば銀座担当者はクラブしか行かなくなっていた。クラブだけで売上が作れていた為だ。そうすると他の業態への開拓やフォローは自ずと落ちていた。そこで、エリアではなく、業態ごとのチーム編成に転換した。レストランチーム、ナイトクラブチームなど。人のタイプによって得手不得手がある事に気づき、ママと喋るのが好きな人、バーのマスターと喋るのが好きな人、それぞれの業態に詳しいなど、自分達にとってもお客様にとってもwin-winになるようにチーム編成をした。今でもそのやり方でやっていると聞いている。

ナオさんに会ったのはこの頃で、ドンペリの仕事を手伝ってもらっていたがモエシャンドンのイベントで出会った。その時、実は料理やお酒の話ではなく、サーフィンの話しかしていない事を覚えている。ぜひモロッコでサーフィンを一緒にしたいと思っているがまだ実現できていない。モロッコ料理も紹介したい。ナオさんとは、お互いに人間味や趣味でマッチして今のお付き合いに至っている。そこから一緒にご飯に行ったり、ドリームダスクなどのイベントでスポンサーとしても参加させてもらった。

<エビアン・ヴォルヴィック インターナショナル>

前職からなぜこの会社に移ったかというと、生活リズムだ。前述の通り、夜の店に顔を出すことが当たり前であり、毎日3-4店舗をハシゴし、チームを作ったのは自分だったのでフォローも含めて店を回りまくっていた。歳も重ね、コロナになりこのまま自分の体を酷使し続けるのが良いのか自問自答した。よりヘルシーな生活リズムに戻さないといけないと決意し、2年前からオファーを頂いていたダノングループのミネラルウォーター事業の話を受けることにした。

この会社では、95%が小売の業界だった。売上シェアを維持しつつ、業務用を強化するのがミッションであり、エビアンのプレミアムブランドとしての認知をもっと高めていきたいと思った。その中で、フランスでも販売していないエビアンスパークリングを日本で発売した。2022年末にナオさんと食事し、来年のドリームダスクでエビアンでスパークリングを出せないかという話も頂き、ドリームダスクのスポンサーとして当日お披露目をした。その後もレストランガストロノミーロブションでシェフ・ソムリエを集め大々的な発売イベントを実施した。一流のお店のシェフ達は、お酒は一流を提供しているが、水はそうではないので、一流の水を提供しましょうという切り口でアプローチをしていった。

<関連記事「エビアンスパークリング」のローンチイベント記事 (料理王国.com)

https://cuisine-kingdom.com/evian-sparkling-robuchon

前列左から「日本料理 かんだ」の神田裕行さん、「モナリザ」の河野透さん、「レストラン リューズ」の飯塚隆太さん。後列左から「レストラン ナベノイズム」の渡辺雄一郎さん、「ガストロノミー“ジョエル・ロブション”」の関谷健一郎さん、エビアン・ジャパンの南部ノルディンさん、「ピエール・ガニェール」の赤坂洋介さん。

<N- Nコンサルティング(現在)>

なぜ、独立しようと思ったのか。自分のキャリアを振り返ると、それぞれの会社で建て直しを行ってきた中で、達成すると次のミッションを求めていきたくなる性格であることに気づいた。そして、これまでは海外のブランドや商品を日本に広める仕事をメインにしていきたが、今後は日本の文化や商品を世界に広めていく仕事もしていきたいと考えている。まさに異文化つなぎであり、生い立ちやこれまでの仕事を踏まえて、自分にしかできない事だと思っている。これまで「人がやった事がないことをする」を伝えてきたが、その原動力には「やった事がないことで失敗する事は仕方がない」という考えをもっている為、恐れずにどんどんチャレンジしていきたい。

もう一つのきっかけとなったのはHonda.Lab.に入り様々な起業された方々と触れ合い強い刺激を受けた!

昨年立ち上げたこの会社では、主にヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジアの会社、商品を日本に繋ぐ仕事を主にしている。将来的には、日本の文化、商品を世界に展開し知らせていきたいと思っている。

-これまでのキャリアの中で様々なオファーを受けてこられたと思うのですが、その中でノルディンさんが大切にしている選択基準はありますでしょうか?-

まず、繰り返しになるが「やった事がない事」であるという事。そして、相手が「本気かどうか」を見極めている。日本で広めていきたい、伸ばしていきたいと言うが、口だけの人も多い。本気でやろうと思うと、時間と投資が必要である。また、日本と他の国では文化が違うので、日本の文化の理解が必要である。僕から見ると日本人の多く(特に大企業勤め)は200%確信を持たないと動かないから、そこを理解し自信を持たせ本気で働いてもらうようにと集中して仕事をしてきた。あと、自分が好きなブランドかどうかも重要である。聞いた事もないブランドでも食べたり、飲んだりして自分が好きかどうか、楽しいかどうかを大事にしている。当たり前だが、自分が好きでない限り人に伝えることはできない。

-規模や年齢・人種の違う様々な組織を変革されてきた中で、組織内で起こるコンフリクトとどのように向き合って行ったのでしょうか?-

ほとんどの会社では、そもそも自分が入る事に対する反対意見が出ていた。世界共通で最初はみんな嫌がる。そんな中、自分を受け入れてくれる人も必ずいる。最初から上から目線ではいかず、一緒にやってみましょうというスタンスで接した。組織が大きければ大きいほど、チャレンジに対して躊躇する人が多かった。その為、最初の成功体験を作るまではとても大変だった。人を見極め、変わる意向がある人と一緒に取り組むようにしている。時間をかけ常にロジカルに説明するようにした。そして、こちら側からの押し付けではなく、その人がやりたい事にフォーカスした。やりたいくない、変わりたくない人はやらなくても良い。トランスフォーメーションをリードしてくれる人を見極め取り組んだ事が結果的に成功に繋がった。みんなの得意な部分を活かすように常に心がけているが、これは団体スポーツからの学びが大きかった。いかにみんなを巻き込んで取り組むか、勝利というミッションをいかに達成するか、共通部分が大きい。

-チャレンジ精神、ポジティブ思考のイメージが強いノルディンさんですが、人生の中で挫ける事は無かったでしょうか?-

両親ともに外国人であるという事実と、生まれた時から自分自身も「人と変わっている」事からネガティブな意見を受けることも多くあった。自分は「人と違う」事を誇りに思っているし、敵の何十倍、自分には味方がいる。好きになってくれない人に時間を使う必要はないと常々思っている。父から言われた事で印象に残っているのは、「やって欲しい事があれば自分もやれ、やられたくない事は自分もするな」であり、自分の考え方、行動の軸となっている。

-Honda.lab.に入った気かっけ、入ってから印象に残っていることを教えてください-

Honda.lab.に入ったきっかけは、内田さん(元アカデミーデュバン)が大学ゼミの後輩であり、4−5年ぶりに会って、ナオさんやラボの話を聞き加入する事になった。加入してからはビジネスラボの仲間といろんなイベントに参加し、皆からの刺激を受け自分自身の行動のモチベーションにもなっている。いろんな会社の手伝いをしていきたいとも思っている。

ナオさんにはいろんな人や仕事を繋いげてくれた事に感謝している。自分のできることで、ナオさん、Honda.lab.に貢献できる事はしていきたい。引き続き、新しいメンバーが入ってきたり、新しいラボのイベントには期待している。決して自分の真似しなくてもいいと思っているし、何か気になることがあればいつでも質問に答えていきたいと思っている。

-これからチャレンジしていきたい事は何ですか?-

スポーツが好きで、仲間も好きなので一緒にできるスポーツには参加したい。今、ラボの中でも話題になっているピックルボールはやってみたいと思っている。トライアスロンは絶対参加しない(笑)ハワイで波乗りもしてみたいと思っている。これまで通りレストランに行き続けたいと思っているので、その為には健康でいる事が大事。ファスティングや良い食生活をこれから送っていけるようにしたい。

------------------------------------------------------------------------------------------

今回の「Honda Lab. SPOT LIGHT」では、異なる国、異文化の中で過ごされてきたノルディンさんの「考え方」、そして、さまざまな企業での組織改革を実践されてきたリーダーシップについてお話を伺いました。現在のノルディンさんのオープンで深い心の器がどのように形成されてきたのか少し垣間見る事ができました。

ノルディンさん、貴重なお話をありがとうございました!聞けば聞くほど、深みのある人生、考え方に共感することばかりでした。多言語を習得された方法や、さまざまな組織改革など一度のインタビューでは聞ききれなく何度も取材したい気持ちになりました。

今後もHonda Lab.メンバーへのインタビューを実施していきます。お楽しみに!

interview by @SHOTA @みぃ

Text by @SHOTA (松山 将太)