第35弾は、株式会社ヤマト 代表取締役の渡邊 高志(@Takashi Watanabe)さんにお話をお伺いしました。

借金まみれの東京時代、突然の社長就任、そして“果汁”から世界を変える挑戦へ。

金属加工の町・諏訪を拠点に、24時間稼働の町工場を牽引しながら、オリジナル製品「カジュッタ」を生み出し、地域を巻き込んだトライアスロン大会まで立ち上げた男がいる。

“ポンコツ社長”と自嘲した過去も、失敗だらけの東京時代も、すべてが今の自分の糧だと語るのは、株式会社ヤマト 代表取締役・渡邊高志氏。

彼はなぜ、次々と新たな挑戦に踏み出せるのか?

ーーその鍵は、「自分を好きでいること」そして「元気の感染力」にあった。

本記事では、渡邊氏の波乱と覚悟に満ちた半生と、地域や社員との温かなつながり、そして未来へのビジョンに迫る。

株式会社ヤマト 代表取締役 | 長野県諏訪市を拠点に金属切削加工&プラスチック成形業を営む。幸せ実現のため、「人づくり・お客様第一・社会貢献」を3本柱に事業を展開し、ものづくりを通じ、物心両面における幸福を探求し、社会に新しい価値の創造を実現する。SUWAKO8PWAKS TRIATHLON主催

「技術と情熱で切り拓く」――金属加工から世界へ挑む、渡邊高志の軌跡

ーまず初めに、お仕事の内容から教えてください。

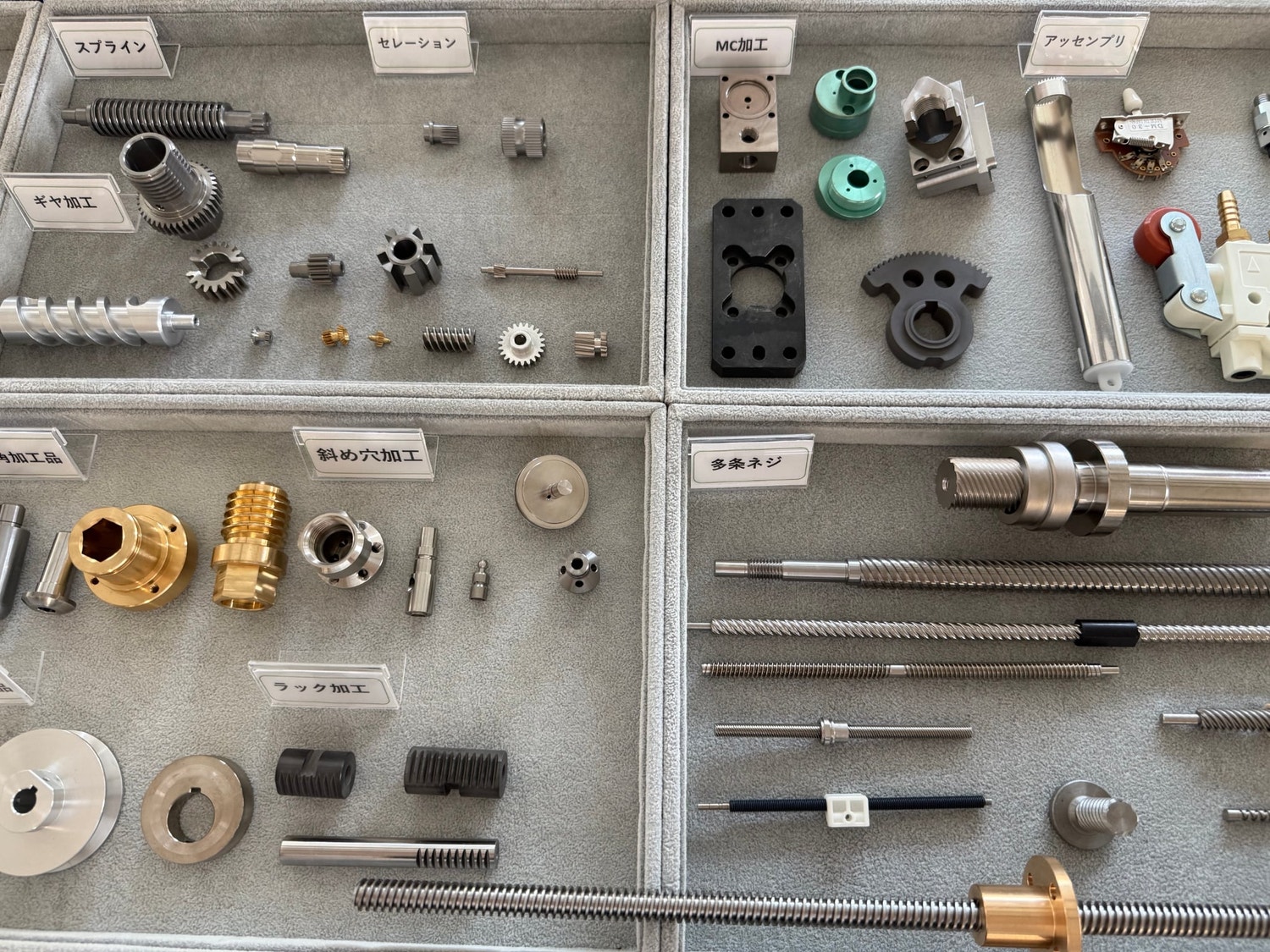

弊社(株式会社ヤマト)は金属切削加工、プラスチック成形、自社製品開発の3本柱で運営されています。これらの事業のうち、金属や樹脂の切削加工が約80%を占めています。主な加工機は、NC自動旋盤機や複合自動旋盤機といったものが中心で、他にもマシニングセンターや樹脂の成形機も扱っており、約200台ほどの加工機を保有しています。

これらの機械を駆使して、図面をいただければ自動車部品をはじめ、どんな部品でも加工できる体制を整えています。金属の丸棒などを加工機にセットすれば、24時間365日稼働が可能で、夜間や土日も無人で稼働できるのが弊社の強みです。

また、多様な加工機を保有していることで、1つの工程では完了しないような多工程の製品にも対応可能です。まわりが対応できないような仕事を積極的に請け負うスタイルで取り組んでいます。

▼株式会社ヤマトHP

僕は2代目なのですが、創業者であり僕の親父でもある会長は職人気質の技術者で、会社にはその精神が根付いています。社員の多くも現場で技術を身につけた者ばかりです。会長自身が開発した製品も多く、たとえば飲料用ディスペンサーはサントリーさんの案件として、ケンタッキーなどのドリンクバーに多く採用されていましたし、ペーパーシュレッダーをアメリカに輸出していたこともあります。そういった経緯もあり、僕自身も自社製品を作りたいという想いが昔からあり、それが「カジュッタ」開発のきっかけとなりました。

弊社では、まずはどれだけ見積もりをいただけるかが勝負です。「こんなことができます」とPRし、ある年は年間で6,293件の見積もりを作成しましたが、競争は非常に激しく、実際に受注につながるのは約4.79%でした。価格競争の中で、アイミツ(相見積もり)を取りながら勝ち抜いていくスタイルが基本なんですよね。

弊社は1964年設立で、昨年が60周年でした。トライアスロンのデビューは2019年のホノルルトライアスロンだったのですが、その頃から初めてのフルマラソンは社員旅行でホノルルで走ると決めていました。製造業はここ数年厳しい状況にありますし、円安の影響もありますが、「行くと決めた以上は行こう」と、昨年12月に社員44人を連れてホノルルへ行き、うち11人がマラソンにエントリーしました。費用は2000万円かかりましたが、社員のモチベーションにつながればと考えています。

ーそれまでのお仕事の経歴を教えてください。

1992年に大学を卒業し、バブル崩壊期だったので、短期留学でアメリカへ行き、語学学校と大学に通い、3年ほどして帰国。その後1995年に一度ヤマトに入りましたが、すぐに東京でインターネットプロバイダー事業を始めました。

1995年はWindows95が登場し、インターネット黎明期でした。僕は諏訪・川崎・東京・成田にアクセスポイントを持ち、プロバイダー事業を展開していました。ホームページのホスティングやドメイン登録なども行っていました。

その後、ビルを購入して賃貸事業をしながら、ネイルスクールの立ち上げにも挑戦しましたが、雇った社長が実は借金まみれで資金を使い込まれ失敗するなど、いろいろとトラブルも経験しました。

当時から僕は飲みに行くのが好きで、人間的に弱く、東京では欲に溺れがちでした。アングラなカジノに行っては、勝ったらまた飲みに行くといった生活を繰り返し、次第に借金が膨れ上がり、消費者金融から満額借りて月末にはATMで金利を払うという自転車操業状態になっていって。。俺何やってるんだろうなと思って、このままでは破産すると感じ、2003年に諏訪に、ヤマトに戻る決断をしました。

ヤマトに再入社して最初にやったのは、借金の一本化です。銀行に事情を説明し、親父に連帯保証人になってもらって金利を下げ、すべてを返済して再スタートしました。

不安と混乱の中での船出――37歳の新社長の葛藤

ーそこからどのような経緯で代表取締役になったのでしょうか。

再入社して4年で僕が代表取締役になったのですが、当時親父はまだ65歳くらいで現役バリバリ。そんな中での社長交代劇には、社内外から驚かれました。実は、親父はバブル時代に先物取引や株などで失敗をしていて、会社からお金を借りていた経緯もありました。その借入を帳消しにするタイミングとして、利益が大きく出たその時期を逃せないという判断があったようです。

しかし、東京で借金を抱えて帰ってきた自分のことを、会長は「高志にヤマトを継がせたら会社が潰れる」と思っていたそうです。実際、当時は複数の証券会社に、うちの会社をどれくらいの価値で売却できるか、M&Aの打診を進めていました。ところが出てきた企業価値が3億〜4億程度だったんです。それを見て僕が「だったら自分がやる。社長になるからやらせてくれ」と伝え、2007年、僕が37歳のときに社長に就任しました。

ところが僕が社長に就任した翌年、2008年にリーマンショックが起き、売上は60%減少、6億円まで落ち込み、借金は12億円になりました。債務超過に陥り、不安の中で開き直って経営に臨むしかありませんでした。

当時は業績も上がらず、社員のベクトルも揃っていなかった状態で、突然現れた“東京帰り”の人間が社長になることへの不安は大きかったと思います。実際、就任後には退職する社員も出ました。「会社に将来性が感じられない」と面と向かって言われたこともあります。

外部の研修講師を招いて社内を変えようともしましたが、すぐに何かが変わるわけでもありませんでした。そんな中、日総研の自己啓発セミナーに参加し、「自分は何のために生きるのか」ということを深く考える機会になったことが人生の軸を再構築するきっかけを得ました。

今となっては、37歳で社長になれたことは自分にとって最高のプレゼントだったと思っています。ポジションが人を変えるという言葉の通り、責任ある立場になって初めて本気で自分と向き合うようになりました。不安を消すには自信をつけるしかない。そのために、ただひたすら必死で動き続けました。

「何のために生きるのか」。その問いに対して、僕は「愛のために生きよう」と思ったんです。ちょっとベタですけど、無償の愛をテーマに生きる。まずは自分を好きになることから始めないと、人に愛を与えることはできないと感じたんですね。

努力している自分が好きであること。それがベースにあると、他人に対しても愛を持って接することができるようになります。100%頑張っている自分でいることが、自己肯定の源になっていると思います。

もちろん、弱い自分もいます。やろうと思っていたことができなかったり、生活の中で小さな手抜きをしてしまったり。それでも「また次、頑張ればいい」と思えることが大事なんです。自分の中に物差しを持ち、「今の自分は100%じゃないな」と気付けることが、焦らずに生きる力になると思ってるんですよね。

リーマンショック後の経営の不安の中、その研修から帰ってきて始めに「人を変えようとせずに、まずは自分が変わろう」と決めました。自分が変われば相手も変わるという思いのもと、毎日、会社のトイレ掃除を2年間続けました。「社長がいきなり何してるんだ」と思われても構わなかった。

それが徐々に徐々に伝わっていったのか、社員の退職率も下がっていきました。一人ひとりと20分ほどの面談をし、自ら飛び込んでコミュニケーションをとるようにしたことも大きかったと思います。

それ以降、辞めた社員が6人ほど戻ってきたんですよね。普通は受け入れないケースかもしれませんが、何度も頼みに来る姿を見て、「覚悟を持って帰って来い」と伝えて最終的には再雇用しました。辞めた社員が戻ってくると、残ってるメンバーもヤマトって一番働きやすいのかなと勝手に考えてくれるんですよね。今は社員の定着率は非常に高く、職人として15年、20年、30年と働き続けている人も多いです。技術の継承には人の継続が不可欠なんです。だからこそ「人が辞めない会社づくり」を最も大切にしています。

そのためにも、社員が前向きに働ける環境をつくること。自分が前向きでいれば、周囲も前向きになれると信じています。これが僕の“スマイルマネジメント”であり、自分の根源にある一番の強みだと思っています。

また、諏訪という地域柄、製造業が多く、職人気質の人が多い土壌があるのも、人が辞めにくい理由に繋がっているとは思います。転職するとしても製造業が多く、就職の第一選択になりやすい。逆に言えば、仲間意識や定着を促す仕掛けをこちらが意識的に作らないといけない地域でもあります。加えて、人と人とのコミュニケーションがなくても成り立ってしまう業種なので、会社の仲間意識を高めるためにも諏訪湖マラソンへの参加や、毎年の社員旅行(2泊3日のバス旅行)など、あえてアナログな“場づくり”を大切にしています。そうした継続的な文化の積み重ねが、離職率の低さにもつながっていると感じています。

仲間と走り、町をつなぐ——“元気経営”という思想

―諏訪で製造業を営む意義や地域との関わりはどのように感じていますか。

僕は「諏訪国」ってよく言うんですけど、諏訪のエリアをひとつの“国”だと見立てたとき、製造業はその外貨を稼ぐ役割を担っていると思っています。弊社の取引先はほとんどが長野県外で、諏訪にはほとんど仕事がありません。だからこそ、地域の外からお金を稼いでくることが、町への最大の貢献になると考えています。

良い製品を作り、お客様に喜んでもらって対価をいただく。そして、その利益で町に納税し、地域の行事やトライアスロン大会、花火大会などへの協賛という形で還元していく。それが僕の考える、製造業の本質的な社会貢献なんです。

SUWAKO8PEAKSトライアスロンに関しても、僕がトライアスロンを始めたのが2019年で、間もなくコロナが始まったんです。ステイホームの中で、小島社長(@Taku)や仲間たちと地元の諏訪エリアをバイクで走るうちに、霧ヶ峰や八ヶ岳に囲まれた絶景、整備された道、そして諏訪湖があるから「ここでトライアスロンできるじゃん」と盛り上がったんですよね。地元の人は諏訪湖を汚いと言うかもしれないけど、自分たちが泳ぐことで「諏訪湖は綺麗になっているんだ」とPRしていける。それが地域の見方を変えるきっかけになるんじゃないかと思いました。

ただ、諏訪地域は合併をしていなくて6市町村に分かれているんです。「うちはうち」という文化が強い地域ですが、本来はひとつの経済圏だと感じています。だから6市町村合同で行うイベントはほぼ皆無で、トライアスロンが初の試みだったわけです。イベントを通して諏訪に新しい風を呼び込みたい。そして、練習や大会をきっかけに「アウェイ」が「ホーム」になっていく。何度も訪れてくれることで地域に愛着を持ってもらい、経済が活性化する。そうなればいいなと思いながら、立ち上げを決意しました。

大会開催に向けて、どう進めればいいのか悩んでいたとき、「トライアスリートのナオさん(@Nao)に相談しに行こう」となりまして。南青山のカフェで初めてお会いして、トライアスロン大会の構想の相談に乗っていただき、そこでナオさんから「実はホンダラボっていうのを始めるんだけど…」と聞き、Honda lab.に入会することになりました笑。

トライアスロン大会は6市町村を跨ぐ初の挑戦ということもあり、実際には一軒一軒ピンポンして「お願いします」と頭を下げて回る地道な活動の連続なんですよね。特に交通規制のある茅野市の山間部などは、住民から反対されることもあります。それでも丁寧にお願いし、毎年対話を重ねて理解を深める。そういった一歩一歩の積み重ねが、少しずつ地域に根を張る大会をつくっていくのだと思います。簡単な道のりではないけれど、やりがいは大きいですね。

▼SUWAKO8PEAKS TRIATHLONのHPはこちら!

https://suwako8peaks.jp/

―トライアスロンだけでなくゴルフやスキーも含め、スポーツがご自身の人生観に与えた影響はありますか?

体を動かすのはずっと好きなんですけど、でも40歳を過ぎると体力の衰えを実感するんですよ。飲みの席で10時には眠くなってしまう自分に違和感を覚えて、「俺はまだガブガブ飲んで、2時3時までいけるはずだ!」と(笑)。

トライアスロンを始めて、3種目の練習時間を確保する中で、運動がもたらすポジティブな変化を改めて感じました。筋力が付くから代謝も上がるし疲れにくくなるし、考え方もリフレッシュされる。技術で勝負しているわけではない僕にとって、「元気」は最大の武器なんです。

社員が年を重ねると足や腰が痛いなどの声も増えますが、僕は動き続けているからこそ元気でいられる。二足歩行の構造を活かすなら、車に乗ったり、電車に乗って座ってばかりいないで動かさないといけない。人間の自然な営みをサボると、元気の源が損なわれてしまう気がしています。だから「悩んだら走れ」「病んだら走れ」—それが僕のベースなんです。運動を通じて自分が元気になれば、相手にも元気を与えられる。「元気の感染力」って、本当にあると思うんですよね。だからスポーツはこれからも続けていきたいと思っています。

役割が人を育て、実績が信頼を生む——挑戦を続ける社長の哲学

―新しい大会の立ち上げや、自社製品の開発など、何かを始めるには大きなエネルギーが必要だと思います。カジュッタもその一例ですが、そういったアイデアはどこから得たのでしょうか?

あれは、僕が青年会議所(JC)に所属していて、40歳で卒業した2010年。その翌年、2011年に「カジュッタを作ろう」と思ったのがきっかけでした。きっかけは単純で、僕、飲むのが好きで、居酒屋でよく「生グレープフルーツサワーください」って頼むんですけど、あれってグレープフルーツが半分にカットされて出てきて、自分で搾るじゃないですか。あれが搾りにくくて、いつも「なんかいい方法ないかな」と思っていたんです。

ちょうどその年は東日本大震災もあり、国の補助金が充実していた時期でした。リーマンショック後の流れもあって、日本商工会議所の補助金で「新型ジューサー開発」として申請したら、600万円が採択されたんです。それが始まりですね。

そこからは、10ヶ月後の東京ギフトショーへの出展が決まっていたので、必死です。できなかったら商工会議所にも恥をかく。だから、東京理科大のロボット工学やマーケティングの先生、設計会社、デザイン会社など、JCで知り合った仲間たちとプロジェクトチームを結成して、月2〜3回うちに集まって、開発を進めました。600万の補助金は全額、開発メンバーへの設計費や寄付、デザイン費に充てて、僕自身は一銭も受け取らず、ひたすら「作らなきゃ」という一心でした。

製品コンセプトは、ココナッツジュースのように、果実の中身だけをまるごと飲めるジューサー。果実の内側から広がって搾る仕組みが必要で、そこから構造を練り上げていきました。最初のプロトタイプはとても大きくて、刃に果肉がついて洗浄が大変でしたが、何度も試作を重ねて、現在のようなワンタッチで分解・洗浄できる構造にたどり着きました。

展示会では「面白い!」「おいしい!」と大反響。さらに2年目には550万円の補助金も得て、累計で5回以上改良を重ね、ようやく商品化へと至りました。ネーミングも2週間ほど悩み続けて考えました。「果汁を搾る」→「カジュッタ」と思いついたとき、「これだ!」とピンときたんです。

販売を始めた当初は、仲間たちからも「そんなもん売れないよ」「こんな高いの誰が買うんだ」と散々言われました。でも、自分の中には「絶対に売れる」という確信と強い信念がありました。人を笑顔にできる商品だと信じていたんです。

今では全国で3,000台以上の実績があります。伊勢神宮の「おかげ横丁」でも7台稼働していて、GW中には1日1,000杯以上出ることもあるそうです。

▼カジュッタのHPは以下から

僕はよく「実績が人を変える」と言っています。カジュッタが世に出て実績がついてきたことで、社内外の見方も変わってきました。かつては「飲んでばかりのポンコツ社長」と思われていたかもしれませんが、実績があると認められるようになる。それが社員の信頼にも繋がりました。

役割が人を育て、実績が人を変える—この考えは今でも大事にしています。

自分に勝ち、感謝を重ねて——挑戦し続けるリーダーの“これから”

―そんな高志さんご自身の、ヤマトとしての、今後の展望があれば教えてください。

結局のところ、できることしかできない。だからこそ、今自分にできることに全力で取り組む。それを毎日繰り返していくことが、やがて自分のまわりの世界を変えていくことに繋がるんじゃないかと思うんです。

常に思っているのは、「己が一番の敵」だということ。だから、自分に勝つには茨の道を選ぶしかない。楽な道を選べば、その先には緩やかな衰退しかないと思っていて。茨の道の先に、新しい景色があると信じています。

チャレンジし続けられる自分でいたいし、会社のメンバーにもそうあってほしい。そのためには、何よりも「感謝」の気持ちが大切。出会いや今ある環境への感謝がなければ、人は支え合えないし、前には進めない。だから、社員にはよく「自分のことを好きでいられてるか?」と問いかけます。

輝いている人って、自分のことが好きな人だと思うんです。Honda Lab.のメンバーもそうですよね。目標に向かって一生懸命な人たちって、本当に魅力的ですし、輝いている。年齢は関係ない。自分を幸せにしてこそ、人も幸せにできる。それが僕の伝えたいことなんです。

もちろん、すぐに何かが変わるわけではないです。でも、諦めずに続けていれば、きっと何かが動き出す。そう信じています。

僕個人としては、やっぱり一度はアイアンマンのロングディスタンスに挑戦してみたいというのはありますね。でも膝の軟骨すり減るし、絶対体に悪いと思ってる(笑)。でも一度は挑戦したい。60歳になるまでに、どこかのタイミングで絶対出たいと思っています。

会社としては、「この業界で一番になる!」みたいな目標は正直掲げにくいです。技術的に突き抜けた会社はたくさんあるので。でも、「チャレンジ」という意味では、10年に一度は社員みんなでハワイ旅行に行けるような会社でありたいと思っています。

―最後にHonda Lab.の人たちにメッセージをお願いします。

Honda Lab.の皆さん、自分がもっと積極的に関わっていけば、きっともっと深いご縁や絆が生まれると思っています。

ラボに参加して思うのは、若い世代のエネルギーのすごさです。僕は55歳ですが、年下の人たちと関わることで「まだまだ俺もやれるな」と刺激をもらえる。製造業だらけの諏訪では、こういうジャンルの違う人たちと出会う機会が貴重なんです。

地元の友人たちは「もう落ち着きたい」「今のままでいい」というモードの人が多いですが、Lab.では「こんなことやってみたい」「あれにも挑戦したい」という前向きなエネルギーがあふれていて、すごくいい刺激になっています。

たまに僕も「もう年だしな…」なんて思うこともありますけど(笑)、でも行けば行ったで、たぶん僕が一番楽しんじゃうタイプなんですよ。でも本当に、Lab.の皆さんは面白い。諏訪とはまた違うエネルギーがそこにある。Lab.にしかない、意欲的で、前向きなカラーというのは、僕にとってもすごく刺激になっています。

これからも、出られるときにはどんどん参加したいですし、ぜひトライアスロンも一緒に楽しみましょう。スポーツでも、パーティーでも、Lab.の皆さんからこれからも刺激をいただきながら、楽しく生きていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします!

_____

今回の「Honda Lab. SPOT LIGHT」では、借金まみれの東京時代から、突然の社長就任、そして地域とともに歩む現在に至るまで、渡邊高志さんのリアルで力強い人生を伺うことができました。

失敗から目を背けず、行動で信頼を築き直していく姿勢。そして「元気は伝染する」という信念のもとで、社員や地域にエネルギーを届け続ける姿に、心を動かされた方も多いのではないでしょうか。

@Takashi Watanabe さん、心からにじみ出るようなお話を本当にありがとうございました。

これからもHonda Lab.では、メンバーの挑戦とストーリーを丁寧に紡いでまいります。お楽しみに!

interview・Text by @しゅーへー (大箭周平)